《公共信用综合评价规范》(GB/T 45255-2025)国家标准正式发布

近日,由国家公共信用和地理空间信息中心、中国标准化研究院等单位联合起草的《公共信用综合评价规范》(GB/T 45255-2025)国家标准正式发布,将于2025年6月1日起实施。该标准从公共信用综合评价的总体原则、评价内容、评价等级表示方法及含义、评价周期、评价验证、评价应用等方面,规定了开展公共信用综合评价的技术要求,为各地区各部门推进公共信用综合评价及应用提供参考,对于加快构建以信用为基础的新型监管机制具有重要意义。

下一步,国家发展改革委将深入贯彻落实党中央、国务院关于社会信用体系建设的决策部署,统筹推动社会信用体系建设领域各项标准建设,制定统一的信用评价制度框架,以公共信用综合评价为基础加快建立企业信用状况综合评价体系,更好服务全国统一大市场建设,推动经济社会高质量发展。

公共信用综合评价规范(GB/T 45255—2025)

ICS 03.080.99

CCS A 20

中华人民共和国国家标准

GB/T 45255—2025

公共信用综合评价规范

Specifications for comprehensive evaluation of public credit

2025⁃02⁃28 发布,2025⁃06⁃01 实施

国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会

目 次

前言

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 总体原则

4.1 公益性

4.2 综合性

4.3 科学性

4.4 客观性

5 评价内容

5.1 司法制裁情况

5.2 行政管理情况

5.3 履约践诺情况

5.4 经营管理情况

5.5 发展创新情况

5.6 守信激励情况

5.7 失信惩戒情况

5.8 社会监督情况

6 评价等级表示方法及含义

6.1 等级表示方法

6.2 等级含义

7 评价周期

8 评价方法

8.1 模型设计

8.2 变量构建

8.3 指标赋权

8.4 评分计算

9 评价验证

9.1 模型评估

9.2 模型修正

10 评价应用

10.1 评价应用概述

10.2 基础应用

10.3 行业应用

10.4 地方应用

10.5 融合应用

附录A (规范性) 公共信用综合评价指标项名称及说明

附录B (资料性) 公共信用综合评价等级表示方法及含义

参考文献

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国社会信用标准化技术委员会(SAC/TC 470)提出并归口。

本文件起草单位:国家公共信用信息中心、中国标准化研究院、中国计量大学、深圳市信用促进会、中经网数据有限公司、湖北省标准化与质量研究院、新华中经信用管理有限公司、华能招采数字科技有限公司、宜宾五粮液股份有限公司、江苏新蝶数字科技有限公司、易信(厦门)信用服务技术有限公司。

本文件主要起草人:门立群、吴阿明、郭歌、周莉、张月义、赵燕、黄绍斌、鲜涛、王银旭、满岩、鲁曦、李伟、牛问哲、江洲、孙赫、杨韵霞、江浩、王长勇、黄荣、李向华、孟翠竹、陈伟、袁建、安明哲、张良。

公共信用综合评价规范

1 范围

本文件确立了公共信用综合评价的总体原则,规定了公共信用综合评价内容、评价等级表示方法及含义、评价周期、评价验证、评价应用的要求,描述了相应的评价方法。

本文件适用于对中华人民共和国境内注册的企业法人开展公共信用综合评价。其他类型信用主体开展公共信用综合评价参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 22116 企业信用等级表示方法

GB/T 22117 信用 基本术语

3 术语和定义

GB/T 22117 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

公共信用信息 public credit information

依法行使公共职能的部门履职过程产生的有关各类主体的信用信息。

注: 依法行使公共职能的部门包括行政机关、司法机关以及依法行使公共管理(服务)职能的企、事业单位和社会组织。有关各类主体的信用信息包括《全国公共信用信息基础目录》列入的各类合法合规采集使用的信用信息。

[来源:GB/T 22117—2018,2.24,有修改]

3.2

公共信用综合评价 comprehensive evaluation of public credit

根据依法依规采集的与企业法人相关的多类信用信息,以公共信用信息为主要依据,综合运用其他类信用信息,采用科学的计算模型和评价指标,综合运用统计方法,对受评主体公共信用综合状况进行评价,并以适宜的等级划分或量化标准等形式予以表现或展示。

注: 其他类信用信息指信用服务机构、行业协会商会以及其他法人和非法人组织等在经营、服务或行业自律管理等过程中产生或者获取的反映信用主体信用状况的数据和资料,以及信用主体自主提供的与自身信用状况相关的数据和资料等。

4 总体原则

4.1 公益性

公共信用综合评价为公益性评价,不向受评主体收取评价或查询费用。

4.2 综合性

以公共信用信息为主要评价依据,与受评主体相关的各类合法合规采集使用的信用信息均可纳入公共信用综合评价范围,以全面反映受评主体的信用状况。

4.3 科学性

公共信用综合评价通过对受评主体多类信用信息的研究与实践,得出受评主体公共信用综合状况的评价结果,相关内容符合实际情况和科学原理。

4.4 客观性

公共信用综合评价采用客观信用信息记录,通过量化模型和客观评分标准形成评价结果,不含主观判断。

5 评价内容

5.1 司法制裁情况

反映受评主体遵守法律的情况。根据受评主体是否被法院列入失信被执行人、被执行人等情况进行评价。

5.2 行政管理情况

反映受评主体遵守行政法规的情况。根据受评主体受到的行政处罚、行政强制、行政奖励以及对其开展的行政监督检查等情况进行评价。

5.3 履约践诺情况

反映受评主体履行合同、协议、约定,遵守信用承诺等方面的情况。根据受评主体履约践诺情况进行评价。

5.4 经营管理情况

反映受评主体经营状况和管理能力水平。根据受评主体经营规模、时长、业务拓展能力、经营稳定性以及公司治理、信用管理等情况进行评价。

5.5 发展创新情况

反映受评主体的创新能力和发展潜力。根据受评主体获得的资质、许可、知识产权等情况进行评价。

5.6 守信激励情况

反映受评主体获得奖励和表彰的情况。根据受评主体获得政府等有关部门认可的荣誉奖励、激励情况进行评价。

5.7 失信惩戒情况

反映受评主体受到失信惩戒的情况。根据受评主体是否被行业监管部门列入严重失信主体名单等情况进行评价。

5.8 社会监督情况

反映受评主体的社会信誉情况。根据社会公众监督举报信息、社会舆情信息等进行评价(相关信息需由有关部门核实认定、有确定认定结论)。

基于上述内容的公共信用综合评价指标应符合附录A。

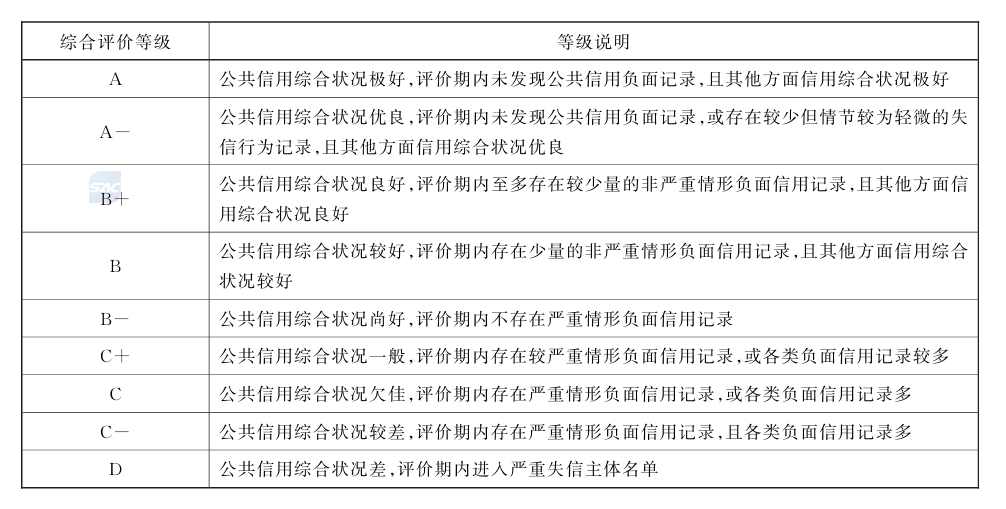

6 评价等级表示方法及含义

6.1 等级表示方法

受评主体信用等级表示方法,按照GB/T 22116,信用程度从高到低分为A、B、C、D四等,每等可进一步细分为不同级,用符号“+”“-”区分。在同一等中,“+”表示信用程度高,“-”表示信用程度低。

6.2 等级含义

A 等:表明受评主体在评价期内公共信用综合水平高,评价期内未发现或有少量轻微公共信用负面记录,且其他方面信用综合状况好。

B 等:表明受评主体在评价期内公共信用综合水平较高,评价期内未发现情节较严重的失信行为记录且各类负面信用记录数量较少,其他方面信用综合状况良好。

C 等:表明受评主体在评价期内公共信用综合水平欠佳,评价期内存在情节较严重的失信行为记录或负面信用记录数量较多。

D 等:表明受评主体在评价期内公共信用综合水平差,评价期内被列入严重失信主体名单。

细分等级及含义见附录B。

7 评价周期

公共信用综合评价设置评价有效期,并定期动态更新。

8 评价方法

8.1 模型设计

公共信用综合评价采用混合型信用评分卡模型,将量化指标评分和综合定级相结合。量化指标评分指根据各项指标得分和计算模型计算得到最终综合评分。综合定级指根据最终综合评分确定公共信用综合评价等级。根据受评主体的各类属性和行为数据,经过变量构建、指标赋权、评分计算等环节完成模型构建。

8.2 变量构建

根据评价数据特征,运用特征分类、聚类方法、统计分析等技术进行数据分析,构建科学合理的模型变量,对变量进行统一量纲和标准化设计、离散化与分箱设计、阈值设计等。

8.3 指标赋权

在确定评价模型及指标、数据统计与分析基础上,采用独立权重与相关权重相结合等方法为评价指标赋权,通过数据样本训练和测试优化指标参数。

8.4 评分计算

根据信用评分卡模型及指标权重参数实施计算并输出评分结果,转化为对应的信用评价等级。

9 评价验证

9.1 模型评估

对样本数据生成评价测试结果,对模型效果进行有效性、区分度、稳定度评估检验,通过重点指标相关性分析、贡献度分析、组间差异性分析、多次结果迁移矩阵统计及表现分析等方法对指标及结果进行分析检验,若检验结果表明模型具有较好的风险识别效果,则将评价模型进行应用。

9.2 模型修正

若检验结果表明模型效果不理想,则对模型进行优化修正,结合统计结果调整量化标准设计、模型参数、计算方法等,不断迭代、优化评价模型,直至评价模型达到理想效果。

10 评价应用

10.1 评价应用概述

公共信用综合评价作为标识企业综合信用水平的基础画像进行应用。各部门、各地区可直接应用公共信用综合评价结果,也可在公共信用综合评价指标或结果基础上,结合行业性、区域性特点、信息基础和应用需要,叠加、融合形成更加详细、具象的行业性、地区性公共信用评价模型和更加准确细分的评价结果,为信用分级分类监管和更广泛的服务应用场景提供参考和支撑。

10.2 基础应用

公共信用综合评价是面向境内注册的企业法人开展的通用型信用评价,用于反映受评主体遵守法律、合规经营、履约践诺和发展运营等方面的基本情况和综合表现;采用各部门、各地区依法归集、共享的信用信息,实现对受评主体公共信用综合水平的基础定级,可为各部门、各地区开展以信用为基础的分级分类监管提供支撑。公共信用综合评价可作为对受评主体公共信用综合水平的基础性评价,各部门、各地区可在公共信用综合评价基础上,结合自身职能设计形成更具针对性的信用评价,开展行业、地方应用或融合应用。

10.3 行业应用

在公共信用综合评价指标基础上,可结合行业属性或专业领域特点、行业信用信息归集情况、行业监管服务应用需求等,叠加形成更加细分、精准的适用于行业领域的信用评价模型,包括重点面向监管类应用的行业公共信用评价(以公共信用信息为主要评价内容,突出公共信用在评价中的主导作用),以及其他面向市场化应用等多元场景的行业信用评价。

10.4 地方应用

地方社会信用体系建设牵头单位可结合区域特点、本地信用信息归集情况、地方监管服务应用需求等,设计区域性专属特性指标,在公共信用综合评价指标基础上叠加形成区域性公共信用评价指标,以适用于辖区内开展信用监管或服务等具体应用。

10.5 融合应用

各部门、各地区公共信用评价与公共信用综合评价之间可参照评价等级与含义(见附录B)建立对照映射模型,或建立适用于多个行业领域、区域协同一体化的融合评价模型,为跨行业、跨地区信用监管或服务应用场景提供参考和支撑。

附 录 A

(规范性)

公共信用综合评价指标项名称及说明

公共信用综合评价指标项名称及说明应符合表A.1。

表A.1 公共信用综合评价指标项名称及说明

公共信用综合评价指标项名称及说明

附 录 B

(资料性)

公共信用综合评价等级表示方法及含义

公共信用综合评价等级表示方法及含义见表B.1。

表B.1 公共信用综合评价等级表示方法及含义

公共信用综合评价等级表示方法及含义

参 考 文 献

[1] 国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见(国办发〔2019〕35 号)

[2] 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》(国务院公报2022年第11号)

[3] 中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见(国务院公报2022年第12号)

[4] 国家发展改革委 中国人民银行关于印发《全国公共信用信息基础目录(2024年版)》和《全国失信惩戒措施基础清单(2024年版)》的通知(发改财金规〔2024〕203号)

[5] 国务院办公厅关于印发《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》的通知(国办发〔2024〕15 号)